جاسم عاصي

كاتب عراقي

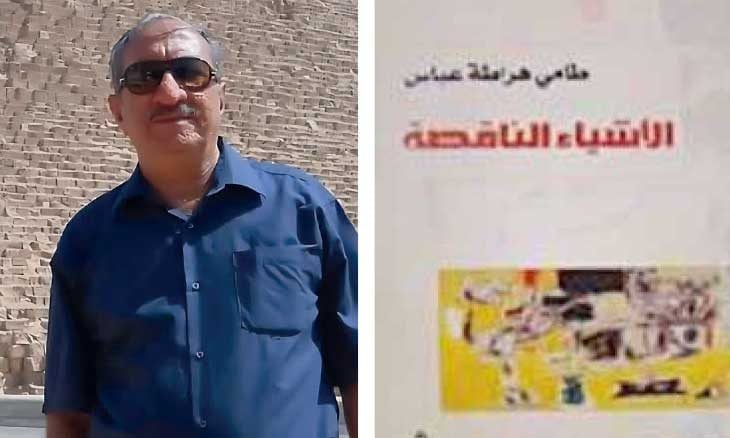

قراءة قصص طامي هراطة عباس في مجموعته «الأشياء الناقصة» ـ دار الينابيع ـ دمشق 2009 ـ قادتني إلى نوع المثابرة والإصرار الذي اعتمدهما القاص من أجل تطوير بنية السرد وملامسة ما درج عليه القاص المنقطع عن الكتابة منذ أكثر من عشرين عاما، كما كان يـُخيـّل للآخرين. لكنه في حقيقة الأمر منقطع عن النشر لاستكمال مشروعه القصصي. وهذا الافتراض مبني على معرفتي بعشق القاص للسرد ومحبته للمعرفة التي قادته للعودة لنشر منجزه، كاشفا باقتدار عن تمكـّنه وتشوقه لبناء قصة رصينة تحقق ذاتها مع زحمة الكتابات، بما تضمره من رؤية تكشف الممكن من وجهة نظر الذات. وهو نوع من التواضع في الإبداع. تقود القراءة أيضا إلى الانتباه إلى الحلقات التي شكّلتها مسيرة القصة العراقية، منذ ممارساتها الأولى، ونعني بهذه الحلقات نوع الصلة التي تؤكد العلاقة بين التجارب القصصية رغم تبدل الزمان والمكان الذي يُظهر ولع هذا الاتجاه بهذه الثيمات أو تلك، أو درجة الاهتمام بأساليب الكتابة، أو ما نطلق عليه التجريب في الكتابة. إن التجريب لا يؤدي إلى انقطاع صلة الحلقات مع بعضها بقدر ما يؤكدها، إذا ما كان هناك تجريب مبني على تأكيد مستلزمات الذات القصصية. وهذا شأن قريب من الذات الشعرية، التي لابد أن تكون لها صلة مباشرة بآلية كتابة الشعر، وإلا ّما هو مبرر البحث عن الأساليب الجديدة إن لم يكن هنالك وعي بعدم قدرة الأساليب السابقة لاستيعاب المستجد؟ فالقصة تنشغل بالهم الذي يؤدي إلى حراك موضوعي وفني، أو ما تعارفنا عليه بالتجريب. وهو فعل له علاقة مباشرة بالمستجد زمانا ومكانا. من هذا يمكننا القول إن قصص «الأشياء الناقصة» تحذو طريق التدقيق في أمر تلك الصلة، التي تؤكد المسعى في أن يكون النص مستشرفا طرقا للكتابة، دون الابتعاد عن إقامة صلة مع ما سبق.

العنوان ودلالاته

إشارة العنوان (الأشياء الناقصة) يُحيلنا إلى نمطين من الكشف؛ الأول مطلق قد يخص البنية الموضوعية والفنية، من خلال التأكيد على انتفاء الكمال، والثاني محدد في محتوى النصوص ووصفها بصفة غير الاكتمال. وهي صفة بقدر ما تؤكد البنية الموضوعية عامة تنشغل في خصوصيات كل نص. وهي عموما صفة وإشارة إلى تأكيد عدم الاكتمال، أو الخلل في ما هو مكتوب عنه ومقروء. على الرغم من أن العنوان هذا مستل من إحدى قصص المجموعة، إلا أنه يشير إلى عموميتها بشكل أو آخر وبما تـُحدده القراءة. فالعنوان هنا أصبح بمقام الدالة على الكل، بعد أن كان دالة على الجزء. هذه العتبة تقودنا إلى عناوين القصص، التي هي الأخرى لعب اللاوعي بمهارة من أجل صياغتها كمؤشرات بنيوية تقود إلى بنيات أخرى أكثر سعة، فهي بلاغة تضاف إلى بلاغة المعاني التي ضمتها قصص المجموعة.

«حساء جميلة الأسود».. يوحي بترادف ثلاثي في اللغة، فمفردات ثلاث استطاعت أن تكشف بعضا من المعاني. فالحساء أسود دال على بنية سلبية المعنى، لكن علاقة هذا السواد بجميلة، يوحي بصورة لا بد من الوقوف عندها من باب الأنوثة. فالحساء في حدود اللون لا يتفق مع جمالية الأنثى المعدة له، سواء في علاقة الطعام باللون أو علاقة الطعام بالأنثى من جهة وعلاقة الأنثى تحديدا بـ(جميلة) كصفة لاسم. هذه المفارقة أرى أن سر العنوان بما يبثه من أسئلة غير محددة تؤدي إلى الكشف من خلال القراءة، لذا يمكن اعتبار العنوان محفزا للقراءة، وضاغطا على مسارها المعرفي بما يخص أسرار النص. وهذه ظاهرة إيجابية يؤشرها العنوان. كذلك في «أسوار من كوابيس» فهو يعطي صفة جديدة لظاهرة القلق التي يـُحدثها الكابوس بما يحمله من صور بشعة ومنهكة. فالسور إطار ملغـّم يصعب اجتيازه، لذا غدت للكوابيس خاصية محددة وذات صفة مانعة، من خلال توصيفها بعظمة السور الذي يوحي بالعظمة المنطلقة من المعرفة بذات الشيء (السور). وهذا الثقل في منح الصفة هذه للظاهرة يمكن اعتباره مثيرا للكشف.

ثم «شرفة على مساحة الحرب»، حيث تظهر المفارقة بين الحرب ـ مساحة ـ والتطلع ـ شرفة ـ فكأنها من خلال مفردة شرفة، تمنحنا الحرب نوعا من النزهة، لكن بلاغة العنوان أفادت في المفارقة بكناية دالة على الممكن، حيث ندرك أن الشيفرة هذه لا تصلح إلا ّ مع من يـُقدم سِفرا من العالم الآخر المتخيـّل.

هذه عيّنات من عناوين المجموعة الفرعية، التي إن دلت على شيء فهي تدل على إقامة صلة بين العتبة والمتن، بما يؤكده المعنى الذي ربما يتغاير بالدلالة الظاهرة سالكا طرق الدالة الموحية التي تكشفها القراءة المباشرة. ما نريد أن نتوصل إليه من خلال عرض كهذا؛ كون العناوين للقصص اختيرت بروية ودقة لتحقيق الدلالة، سواء في المطابقة لإشارة العنوان أو المفترقة عنه.

الحرب

إن قصص «الأشياء الناقصة» خضعت في مجملها لآثار الحروب، وإن لم تعلن عنها في بعض القصص. وهذا ما يكشفه المشهد القصصي العراقي، الذي سيستمر بخضوعه لمهيمنة الحروب لفترة قد تطول. غير أن ما يتبدل في هذا المسعى الأدبي الكاشف للحياة؛ إنه يعطي خطابا مغايرا ومستجدا في الأساليب والنظرات. وهذا ما رأيناه في واقع القصص هذه التي وشمت الحرب حتى جملها وتراكيبها البلاغية، من خلال محددات رؤيوية خالصة. فالأزمة التي يعيشها النموذج كانت من جرّاء التراكم الذي أحدثته الحرب كظاهرة مدمرة تترك آثارها على كل البنيات في الواقع. يُضاف إلى ذلك عكست مهيمنة الاضطهاد السياسي الذي هو أيضا يترك آثاره الواضحة في ما هو متداول في النص.

الرؤية الشعرية

ما نلاحظه على القصص أنها كـُتبت بسردية عالية ورؤية شعرية، اعتنى الكاتب من خلالها بالمبنى والمعنى في النصوص. وهذا المنحى كان مشحونا بقدرة السارد على تحليل الشخصية، أو تناولها وهي في أشد حالات التوتر بسبب وجودها الحرج في الزمان والمكان الصعبين، أو بسبب التراكم الشعوري الذي خلفته الحروب وظواهر الاضطهاد الاجتماعي والسياسي. استطاع القاص من خلال بنيتين أن يحقق معادلا موضوعيا لنصوصه؛ الأولى: ترادف الأفعال وتواليها في حالات السرد الموضوعي، بحيث استطاع أن يخلصنا من رتابة الوصف والسرد الثقيل، وثانيا: حقق شعرية السرد عندما تناول الشخصية بسرد ذاتي، وهنا حقق موازنة بين الإسهاب والإغراق في الذات، وانثيال ذهنها، وتوازن مثل هذه الانثيالات، وكانت الكفة تميل إلى الثاني. وبهذا حقق السرد توازنا واضحا. فما ما يميز المجموعة هو قدرتها على استخدام اللغة، من خلال الصعود بها نحو الشعرية عبر الاقتصاد والتكثيف اللازم، مع مراعاة إمكانياتها في الدخول إلى ثيمات الحياة من زوايا متعددة، وفي هذا انعدم التكرار، كذلك حقق السرد نوعا من بناء الجملة القصصية، التي نجد فيها الترادف في الأفعال والتواؤم البلاغي بين المفردات من جهة، واستحداث التراكيب البلاغية الجديدة من جهة أخرى.

المعنى

أما في مجال المعنى، فقد عكست القصص فضاءات واسعة لظواهر مشتبكة ومعقدة، بسبب تعقد الحياة ما بعد الحرب. والقاص لا يسمي الأشياء والظواهر بأسمائها، وإنما يدلل عليها بما يخلقه من رموز في أحداث، أو يستخلص أحداثا من رموز. ففي قصة «حساء جميلة الأسود» نرى العالم المعقد، ونوع الانتهاك الذي تتعرض له الفتاة، والحدث بجملته نوع من أنواع الدلالة الرمزية، أي أن القراءة في هذا تتصل بما وراء الحدث. ففي القصة ثمة قطبان الأول مقنّع بالعمى، والثاني مجسد في شخصية جميلة. والمعالجة القصصية هنا كانت على نمط الحفاظ على خصوصية النمطين الدالين في النص. فجميلة تعمل على إسعاد مجموعة العميان، من خلال إنتاج ما يلذ لهم من طعام، أي أنها تصنع إمكانيات تجدد الحياة لمن أنطفا عندهم وهجها بانعدام النظر. في المقابل يقوم العميان بصناعة الحياة أيضا من خلال العمل المنجز بين أيديهم المبصرة. هذه الغايات غير المقصودة والتي تطلبتها طبيعة الحياة عند كلا الطرفين، قد أسفر عن عبور في الدلالة، سواء كان عند (جميلة) أو عند العميان. فجميلة تحاول أن تُحقق ذاتها من خلال تحقيق معنى للآخرين، وإن كان هذا قد تطلبه العوز المادي. إذ من الملاحظ أن الفعل الإنتاجي هذا دفع لتحقيق ما يشكل عنديات المرأة المكبوتة. ونقصد بها الإشباع الجنسي، الذي أكدته في «بدت الأشياء مختلفة وملتبسة حين انتهوا من مواقعتها. كانت تجهل لِمَ كانت مقاومتها ضعيفة لهذا الحد، وتساءلت في ما إذا كانت اللذة الجوّانية التي خفقت في داخلها للحظات، هي التي حبست صوتها وقيدت أطرافها».

وفي المقابل نجد أن عالم العميان لم يكن محققا فقط من خلال صناعة الأشياء، بل تعدتها في صناعة الحياة، لذا فهم «يشمون رائحة تلك الألوان». من هذا كان تأكيدهم على: «مذاقه رائع، والرائحة! آه هذه الرائحة».

وهذا الحوار محاولة للوصول إلى القصد الآخر، ونعني به استكمال الوجود بالفعل الجنسي الإنتاجي. فالأعمى يؤكد نيابة عن أصحابه على: «إنها رائحة عـُريك وهمس الرغبة الضاجة في جسدك، نحن أشد جفافا مما تتصورين، ولم نحصل على أي فرصة من قبل. يا لهذا الفردوس الغامض يا جميلة!».

في هذا تحققت معادلة كانت أطرافها متباعدة، فهي عند (جميلة) نوع من معرفة كيف يكون الجنس حين يرتبط بمعنى العمل، علما بأنها مارسته بشكله المجاني مع الآخرين، دون أن يُحقق مثل هذا المعنى. بينما تكون العملية عند العميان نوعا من الاستقرار العاطفي الذي سوف يقود إلى الإنتاج أيضا. وهذا الملمح كان قد اكتشفه صاحب الورشة بعد أن أحضر (جميلة) لتقوم على خدمة العميان: «حين دخلت المشغل بدا لها المكان مختلفا، كان عدد الكراسي المنجزة كبيرا وهي تتكوم على بعضها مثل تلال عظمية». هذا التحقق يُشير إلى مدى تأثير وجود المرأة الذي يستكمل وجود الرجل، الذي يوصل بينهما فعل الجنس الإخصابي. فجميلة قد أدركت مبكرا تأثير وجودها بينهم، لا باعتبارها معدّة للطعام، وإنما وجودها الأنثوي الواضح، الذي نبهها إلى ما هو مفتقد عند العميان، فهي المؤكدة على: «أنفقت الكثير من الوقت وهي تراقب التناسل الغريب لأعمالهم. وغمرتها الدهشة لتزامن ذلك مع رغباتهم المفتوحة لكل الأشياء».

ولعل الإشارة إلى أن مجمل القصص كانت قد وقعت تحت تأثيرات الحروب، غير أنها اتخذت لها أشكالا من المعاني والدلالات، فعلى سبيل المثال قصة (شيفرة المرتحل) تعالج أجواء الحرب عبر ما تنتجه الذاكرة من صور ضاغطة: «عندما رغبت بالموت، كانت أطرافي مبعثرة أمامي. اللغم الأرضي أكثر براعة من أي جرّاح بوسعه أن يقتطع أي جزء من الجسد ببضع ثوان، لكنه مولع ببتر الأطراف السفلية».

إن قصص المجموعة كانت تسير على منوال منضبط، فإذا كشفت القصص المذكورة عن عالمها بهذه الوسيلة القصصية أو تلك، فإن غيرها كانت لها خصوصية في الطرح والغنى الدلالي للوصول إلى معان جديدة ومؤثرة. لقد حاول القاص أن يتجاوز عتبته الأولى في مجموعته «حاضن الأسئلة» التي هي أيضا كانت لها خصوصيتها في طرح معانيها بأساليب حرص القاص على أن يُحافظ على العلاقة الجدلية بين المبنى والمعنى.

وداعا يا خلّي طامي هراطة عباس .. رحيلك أربكني.