مصطفى عطية جمعة

كاتب مصري

كيف يمكن قراءة أثر المدارس الفنية الغربية في تجربة الفن التشكيلي العربي الحديث؟

ذلك هو السؤال الذي نسعى إلى الإجابة عنه في هذا المقال، وهو سؤال يثير جملة من القضايا والأفكار، وكلها تصب في الروافد الفكرية التي تغذي الفن التشكيلي العربي في العصر الحديث، وهي قناعات تسربت إلى الوعي التشكيلي العربي، وأيضا إلى اللاوعي، بحكم أن كثيرا من الفنانين التشكيليين العرب درسوا الفن في الغرب، أو وفق المدارس الغربية الأوروبية، بما تحمله من رؤى وفلسفات، تنتصر للتوجهات الغربية ومتخيلها عن الشرق العربي الإسلامي؛ الأمر الذي يدفعنا إلى النظر في مجمل التصورات الغربية عن الشرق، والتي تتلخص في مفهوم الاستشراق، والتي سبقت وتزامنت، ولاحقت الغزو الاستعماري الأوروبي للعالم العربي، ومن ثم مناقشة الاتجاهات المضادة التي سعت إلى تفكيك القناعات الغربية نحو العالم العربي، وناقشت طروحاتها في ما يسمى بفكر ما بعد الاستعمار، وأبعاده الفلسفية، وانعكاسه على حركة الفن التشكيلي العربي، سواء بمناقشة لوحات الاستشراق التي أبدعها فنانو الغرب في رحلاتهم إلى الشرق، أو بعرض أوجه من تأثر من فناني العرب بهذه القناعات، ومن ثم التطرق إلى مفهوم المراجعة النقدية التي ساهمت فيها نظريات ما بعد الاستعمار، والتي تمثل حركة نقدية شاملة، ضد مختلف الممارسات الاستعمارية الغربية، في السياسة والتاريخ والآداب والفنون.

إن الاستشراق له وجوه متعددة، منها الوجه الثقافي، والوجه المعرفي، والوجه الحضاري، والوجه الاستعماري، ولا يمكن حصره في بعد واحد، فلا بد من استحضار هذه الأبعاد في تحليلنا لنتاج الاستشراق، سواء كان كتابيا أو تشكيليا. والفنون الاستشراقية صيغت غالبيتها من أجل أن يتعرف الغرب نفسه على الشرق، صحيح أن هناك رسومات أنجزت بطلب من حكام وملوك وشخصيات شرقية، ولكن الكثير منها، أبدعها الفنانون الغربيون المستشرقون، وفق المنظور الغربي الشائع عن الشرق، لذا، فقد جاءت الرسوم كلها تصوّر الشرق، كما يريد أن يعرفه الغرب، ما يفتح الباب لتحليل هذه الرسومات في ضوء منهجيات عديدة.

ولكن تظل هناك فنون تشكيلية تعبر عن الحضارة العربية والإسلامية، وكما يذكر عيد يونس فإن العرب كانوا يطلقون على الفنون الجميلة: الآداب السامية الرفيعة، ويقصدون بها فنون الشعر والتصوير والغناء، وواقع ممارسة الفنانين المسلمين للفن في كل أشكاله الثابتة، وما يقال عن تحريم الإسلام للفن، إنما هو كلام غير دقيق، وتأويل مبتسر للنصوص النبوية التي وردت عن التصوير، فالإسلام لا يعرف الوساطة بين العبد وربه، مثل الأديان الأخرى، التي تزدحم كنائسها ومعابدها بالتماثيل والصور والأيقونات، ويعدّ الكهنة والقساوسة أنفسهم وسطاء بين معتنقي الدين، والله، ويوهمون أتباعهم أن الأيقونات والأشكال الفنية الدينية وسائط لله.

أما الإسلام فلا توجد فيه طبقة دينية كهنوتية، وعلماؤه لا قداسة لهم، لذا، نجد المساجد في الإسلام بسيطة، إلا من بعض الآيات القرآنية والزخارف غير المصورة على حواف الجدران، فلا توجد صور، ولا تماثيل، توهم الناس بأنها تقربهم إلى الله. كما أن الرأي الفقهي الراجح حول غياب التصوير في الفنون الإسلامية؛ راجع إلى حرص الإسلام ألا تكون هناك واسطة بين العبد وربه، أو وجود تصاوير في المساجد تشغل العبد عن الإخلاص في العبادة، صحيح أن قناعة ما سادت فترة من الزمن بأن الفنان الذي يقوم بعمل التمثال أو رسم الصورة إنما يضاهي خلق الله، بل ينافس المولى تعالى في خلقه، مما سبّب كراهية النحت والتصوير عند بعض الفقهاء، ولكن هذا الرأي ليس على الإطلاق، فلا يوجد نص قرآني صريح يحرّم التصوير، ولا النحت، وإنما التحريم للمصورين ارتبط بالأنصاب والأزلام والأصنام، التي تُتخَذُ للعبادة والقداسة، وأن التصوير بأشكاله كان موجودا في تاريخ الحضارة الإسلامية، في القصور، وعلى أغلفة الكتب، لأن الله جميل يحب الجمال، وهو ما جعل بيوت المسلمين زاخرة بكل أشكال الجمال والزخرفة والزينة.

يضاف لذلك أن تصوير البشر فنيا – وبعكس الفكرة الشائعة- لم يكن ممنوعا ولا جديدا على المسلمين الذين أبدعوا مختلف أنواع الصور البشرية، مرسومة كانت أو منحوتة، منذ عصر الأمويين، ثم العباسيين، وحتى العثمانيين، وظهرت على العملات المعدنية، وعلى جدران القصور، والبيوت، والحمامات، وكذلك على الستائر الحريرية في العصر الفاطمي، وكانت هناك صور للعلماء والشعراء، كما هو في الدولة الغزنوية، وإن ظلت تلك الصور محرّمة في المساجد، لكونها أماكن للعبادة، لا يصح إشغال المصلين فيها بصور. وفي القرن الخامس عشر، كان شكل التصوير الأكثر تطورا في الشرق الإسلامي (أقاليم الدولة العثمانية) هو فن المنمنمات، أي الرسم على المخطوطات (أغلفة الكتب ومتونها الداخلية)، والذي ورثه الفنانون العثمانيون من بلاد فارس وأنتجوا به مئات الكتب العربية والتركية والفارسية، وصورت أحيانا حياة البلاط السلطاني وحتى السلطان ذاته، بما يعني أن فن التصوير كان راسخا في الحياة الاجتماعية والثقافية في بلاد المسلمين، وأن هناك ذائقة وتلقيا مجتمعيا كانا متقبلين لهذه الفنون، سواء على مستوى النخبة الحاكمة، أو العلماء، أو عامة الشعب.

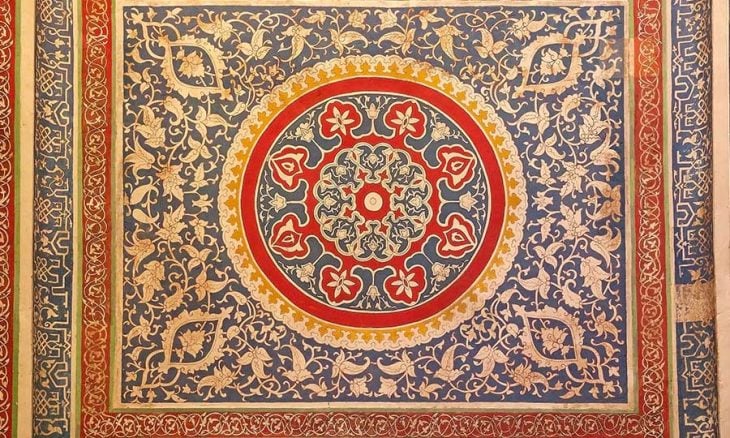

يقال ذلك من أجل إنهاء هذا الجدل المفتعل، مع الأخذ في الحسبان أن مفهوم الفنون في المجتمعات الإسلامية، يختلف اختلافا بيّنا عن الفنون الأوروبية، التي تعتمد على تصوير الإنسان، ومظاهر الدنيا، ولا يمكن قياس الفنون الإسلامية بمقياس غربي، وإنما لا بد من فهم خصوصية المجتمعات الإسلامية وثقافتها، ولا ننجرف، وفق قول إسماعيل الفاروقي، إلى الاستناد إلى المنظور الأوروبي في الحكم على الفنون الإسلامية، خاصة عندما ينظرون إلى فنون الزخارف النباتية والهندسية والأرابيسك، بأنها زخارف لا معنى لها، وإنما هي نسق تجريدي، وكيان بنيوي ينسجم مع المبادئ الجمالية في الفكر الإسلامي. فهذه الفنون تولّد حدسا برفعة اللامتناهي، أي الذي يفوق الزمان والمكان، فمن خلال تأمل الأنساق اللامتناهية، يتوجه ذهن المشاهد المتلقي نحو الله، ويغدو الفن بذلك دعما للعقيدة الدينية، وتذكيرا بها. والطبيعة عند الفنان المسلم تشكل جزءا ملموسا من خلق الله سبحانه وتعالى، وهي حقيقية ومشروعة، بل إن الكون مسرح يسعى البشر فيه لتحقيق إرادة الله في ملكوته، الذي هو المسبب الأعلى، وذلك لبّ فلسفة الفنون الإسلامية التي عشقها المسلمون، وهو ما جعلها تتمايز عن الفنون الاستشراقية.